2.

분명, 솔이었다. 저도 모르게 입꼬리가 올라갔다가 금세 내려왔다. 누가 봐도 나 임솔인데, 지금 최선을 다해 널 피하고 있는 중이니 부디 아는 척하지 말아 줘,라고 대놓고 생색내며 달아나는 모습이었다. 제아무리 가방으로 얼굴을 가려도 누군지 알겠고, 아무리 빠르게 달아나도 선재의 눈에는 슬로 모션이었다. 과티를 안 입어서도 아니었고, 유난히 모자를 깊게 눌러 써서도 아니었다.

대체 얼마나 싫으면 저렇게 필사적으로 도망가게 되는 걸까.

가슴이 욱신거린다. 아니, 쓰라린 건가.

친구들과 마신 술 때문이겠지. 하지만 그저 그것만이 이유가 아님을 알고 있다. 이미 명료해진 뇌가 지시하는 대로 두 발이 걸어가는 걸 가만 놔두기로 했다. 술에 취했긴 하지만, 하필이면 임솔이 사라진 길목에 있던 멧돼지 출몰 지역 출입금지 팻말은 선명하게 보였기에.

들키지 않을 정도로 거리를 둔 채 솔이를 따라 걷는 내내, 선재는 한숨을 내리 쉬었다. 임솔. 이건 분명히 해 두자. 네가 날 너무 싫어해서 안 따라가려고 했거든. 하지만 이건 인도적 차원에서 멧돼지는 정말 위험하니까 따라가 주는 거야.

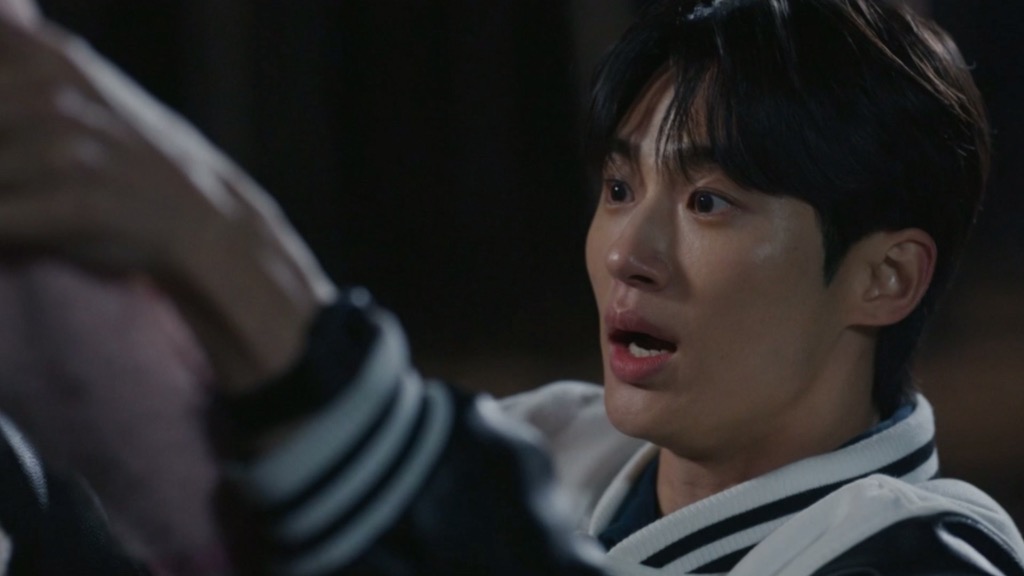

그렇게 몇 걸음 걷다 보니, 이곳은 길도 없어 보여서 자칫 돌아가는 길을 찾지 못할 것 같았다. 이대로 따라가기만 하다간 정말 둘 다 큰일이 날 수도 있겠다 싶었다. 순간, 갑자기 솔이가 뛰기 시작했고 무슨 일인가 싶어 선재도 덩달아 뛰기 시작했다. 역시 이대로 안 되겠다 싶어서 빠르게 솔이 뒤를 따라잡았다. 가방에서 뭔가 찾고 있는 솔이의 어깨를 잡으며 부르려고 했는데 저도 모르게 바짝 긴장을 했는지 갑자기 목이 잠겨 버렸다.

“우아아아악!!!!“

“흐억-”

평생 맞아본 적 없는 명치를 솔이가 휘두른 벽돌 같은 걸로 세게 맞아 버렸다. 안 그래도 욱신거리고 쓰린 속인데 이젠 피멍까지 들게 생겼다. 정말 제대로 맞았는지, 몇 초간 호흡이 편히 되지 않았다.

세상에.

너한테 맞는 날이 올 거라곤 예상 못했는데. 그래. 이건 내 잘못이 크다. 널 먼저 불렀어야 했는데 갑자기 어깨만 잡았으니 놀랄 수밖에. 그나저나 솔이 호신은 걱정하지 않아도 될 것 같았다. 숨이 턱 막히는게 제대로 명치를 맞고 기절도 가능할 것 같았으니까.

하지만 그게 끝이 아니었다.

명치의 아픔이 좀 가시자 마자 정신 차리고 일어나 많이 놀란 것 같은 솔이의 팔을 잡아 돌려 세웠는데, 하필이면 그 넓고 넓은 산길에 몰래 설치된 멧돼지 덫에 발이 걸리더니 그대로 공중에 떠버렸다. 세상에. 이거 뭐 마냥 웃을 수도 없고, 안 따라왔으면 어쩔 뻔했나 싶기도 하고.

조심스럽게 덫을 빼내고 안전하게 솔이를 구해내고 나서야 안도의 한숨을 내쉬었다. 솔이도 당황스러웠는지 아무런 저항 없이 선재를 바라보고 있었다.

정말 오랜만이었다.

이렇게 제대로 눈을 맞춘 채 가까이에서 서로를 바라보는 것이.

문득 확인하고 싶어졌다.

백마상에서 떨어지는 걸 구했던 날의 눈빛과 지금의 눈빛이 같은 재질이라고 생각했다. 인혁이가 말했던 징글징글하게 싫은 그런 눈빛이 아니었다. 예전에 같이 공부했을 때, 독서실에서 꼬르륵 소리를 내고는 매우 당황했던 그 때의 눈빛과 같았고, 고백, 아니 오백원을 넣고 찍었던 여권 사진관에서 놀란 토끼눈을 했던 솔이의 눈빛과 같았다.

그래. 내가 틀리지 않았어.

선재는 자신의 촉을 믿고 싶었다. 게다가 계속 예상치 못한 상황에 휘말리는 것까지 생각해 보면, 더욱 그렇게 확신하고 싶었다.

임솔은 시선을 피하다가, 설핏 선재를 보다가.. 입술을 삐죽거리다가 우물거리다가 결국 입을 꾹 다물었다. 그런 솔이를 뚫어져라 바라보던 선재가 헛기침을 하며 천천히 솔이를 내려놓았다.

처음부터 자신을 피해 다니지 않았으면 생기지 않았을 일이었다. 선재가 솔이를 도왔으면 도왔지, 해코지를 하지 않았으니 그렇게까지 멀리 도망가지 않았으면 괜찮았을 일이었다.

물론 다치지 않았으니 이걸로 족하다 싶었지만, 자꾸만 미간이 좁혀지고, 자꾸만 울컥거리는 무언가가 쉽게 가라앉지 않는다고 느꼈을 때, 선재는 저도 모르게 임솔을 향해 냅다 화를 내 버렸다.

”내가 그렇게 싫냐?“

“……”

“나 피해서 도망가려는 거잖아. 다 봤어. 오늘 계속 나 피해 다닌 거.“

”……“

”이렇게까지 도망쳐야겠냐?”

미웠다. 그래, 미워서 그랬다.

나만 보면, 움찔거리고. 나만 보면 도망치고. 나만 보면 표정이 바뀌는 솔이라니.

분명 그 사건 이후로 선재만 보면 떠오르는 일들 때문에 그렇다고 하니, 십분 이해해줘야 하는 건 머리로는 아는데, 정작 솔이가 저를 피할 때마다 느껴지는 거리감을, 자괴감을 다 괜찮다고, 그게 당연하다고 이해하고 싶지는 않았다. 그러기에는 그 전의 솔이와의 다정했던 기억이 너무나도 선명했으니까.

일단 밤도 늦었고, 마냥 선재를 피해 도망가는 게 좋은 방법이 아닌 걸 알았는지, 솔이는 잠자코 숙소로 따라왔다. 여전히 얼굴을 마주치지 않은 채로, 잘 들어가라는 인사도 없이 그대로 방으로 들어가 버렸고, 대신 헤어진 여자 친구를 외치며 울부짖는 금이 형이 선재를 잡았다.

“류… 나 괴롭다…

내가 왜 싫어졌을까? 어떻게 하면 여자의 마음을 되돌릴 수 있을까?”

선재의 마음을 읽은 것처럼 금이가 구슬프게 되뇌었다.

있잖아요, 형.

형 동생이 절 많이 싫어해요.

어떻게 해야 솔이가 다시 절 보고 예전처럼 웃어줄까요.

예전엔 안 그랬거든요. 저보다 절 더 챙겨줬었거든요.

분명히 그랬어요.

근데, 그날 밤에 갑자기 절 모르는 사람 취급하더니, 이젠 안 그러더라고요.

제 어깨 걱정에, 입시 걱정에, 우리 아빠보다 더 걱정하고 보듬어 줬던 애였거든요.

이젠 잠깐 시선이 마주쳐도 못 볼 걸 본 사람처럼 기겁을 해요.

가까이에 지나칠 것 같으면 아예 저만치서부터 멀리 돌아서 가구요.

분명 제가 나쁜 짓을 한 건 아닌데…

솔이한테 계속 나쁜 짓을 하고 있는 것 같은 기분이 들어요.

이젠 정말 절 안 보고 싶은 것 같은데.

저 이제 어떻게 해요.

'소설' 카테고리의 다른 글

| 세상에서 가장 멋진 꽃사슴 (0) | 2025.03.27 |

|---|---|

| 선재 업고 튀어 9화, 선재적 작가 시점의 뒷 이야기 1 (0) | 2024.08.25 |