1.

“어떻게 올라간 거래?”

“우리도 빨리 가 보자.”

빠른 걸음으로 옆으로 지나가는 학생들의 대화가 들렸다. 그들이 가는 방향으로 시선이 저절로 따라갔다. 저만치 인재개발원 앞에 사람들이 꽤 많이 몰려 있었다. 무슨 일이 있는 듯했지만, 선재의 관심을 끌지는 못했다.

다음 수업 전까지 남은 시간 동안 인혁이네 동방에 가서 잠깐 눈 좀 붙여야겠다고 생각하며 걸었다.

“야, 사람이 백마상 위에 올라가서 자고 있대!!”

“뭐? 거길? 빨리 신고해야 하는 거 아냐?”

또 다른 사람들이 빠르게 스쳐 지나갔다. 그거 엄청 높은 동상인데, 사람이 올라갈 수가 있나? 선재는 고개를 저었다. 거길 어떻게 올라가. 로프라도 걸어야 겨우 올라갈 텐데.

미친 거 아니고서야..

“솔!! 솔아!!!! 어우, 어떻게 어떻게 해!!!”

선재의 발걸음이 우뚝 멈췄다.

뭐… 누구…라고?

순간, 미친 듯이 달리고 있었다. 조금 전에 선재를 앞서 갔던 사람들을 제치고 순식간에 백마상 아래로 도착했고, 위를 올려다본 선재의 눈은 점점 커졌다.

세상에.

솔이다. 임솔.

근데… 대체 왜 저기에 있는 거야?

선재의 이마가 찡그려졌다. 오래전부터 생각은 했지만, 문득문득 솔이는 참 희한한 행동들을 하곤 했었다. 수영장에 들이닥쳐서 갑자기 저를 안았을 때도 그랬고, 방에 들어와서 기절한 채로 바닥에서 자고 있을 때도 그랬다. 그래도 그러려니 하고 지나가다 보면, 또 그게 임솔이니까 설명이 되곤 했다. 엄청나게 들이대면서 사사건건 간섭하더니, 어느 날부터는 남도 그런 남이 없었다. 그때 일 이후로 얼굴 보는 것을 극도로 꺼려해서 서로 피해 다니며 말도 못 걸었었는데.

오늘의 저 모습은… 뭐랄까, 너무 오랜만 이어서인가.

그저 두 눈을 의심하며 올려다볼 뿐이었다.

그때였다.

“어…우아악!!!!!!”

잠에서 깬 솔이가 저도 당황스럽긴 했는지 그만 발이 미끄러지고 말았고, 중심을 잃었고, 그대로 공중에 붕 뜬 순간.

“나이스 캐치!!!”

다행이었다. 언제든 여차하면 받을 준비로 솔이만 바라보고 있던 선재의 품에 그대로 안겨 들어왔고, 눈을 질끈 감고 움추리고 있던 솔이가 슬며시 눈을 뜨자, 그런 솔이를 뚫어져라 바라보고 있던 선재와 눈이 마주쳤다.

“흐어억… 감사합니다!! 어? 류선재?”

현주가 고래고래 소리를 지르며 뛰어왔다. 솔이를 구해준 사람이 선재라는 걸 알고는 더 놀라는 듯했다. 당황스러움을 감추지 못한 솔이가 아무 말도 못 하고 선재의 품에서 내려오더니, 갑자기 냅다 뛰기 시작했다.

구해줘서 고맙다는 말도 하지 않은 채 그저 빠르게 뛰어가는, 아니 도망치는 솔이를 현주가 뒤쫓았다.

함께 솔이를 따라가고 싶은 마음 가득했지만, 언제나처럼 발이 묶인 선재는 그대로 그 두 사람을 멍하게 바라볼 수밖에 없었다.

이상했다.

조금 전에 마주친 그 눈. 솔이의 눈이 뭔가 달랐.

선재는 고개를 흔들었다. 아니야. 착각해서 그런 거다.

너무 의식하고 있다가, 너무 오랜만에 가까이에서 봐서 그랬던 거지.

하지만.

날 보던 암울하던 회색빛 분위기라던가.

날 보면 여유가 없어지던 차가움…이라던가.

그래.

오늘은 뭔가 그런 쪽이 아니라…

“분명 달랐어. 도망치는 찰나의 순간에 내가 느꼈거든?

뒷모습에 뭔가 좀 감정이 실려 있었달까?

얼굴이 살짝 빨갰던 것 같기도 하고…”

“흐음….”

백인혁이 선재를 지긋이 바라보았다.

미간을 좁히고, 입술을 꾹 다물고, 눈을 가자미처럼 가늘게 떴다.

“어때?”

“후다닥 도망친 건…”

“마음의 동요, 뭐 그런 건가?”

“… 아주 징글징글하게 싫은 거야.”

백인혁의 쐐기가 가슴팍에 사정없이 파고들었다. 선재는 벌떡 일어나 동방 한편의 침대에 가 누웠다.

매번 그랬지만, 인혁이 말은 너무나도 지극히 맞는 말이었다. 그저 오늘따라 미친 듯이 옳은 말만 하니 짜증이 막 솟구쳐 올랐다.

“야, 나 같아도 도망치겠다. 아니, 뻥 차버린 놈이 아직도 마음정리 못 해서 같은 대학까지 들어온 걸 보면, 아주 기겁을 하겠다고.”

그건.

5등급까지 끌어올려서 대학 간다고 솔이한테 말한 거.. 그거 실행에 옮긴 것뿐인데.

그걸 또 솔이 쫓아서 대학 간 것처럼 말하면.

“야, 넌 그 자존심도 없냐?”

후…

아예 즈려 밟아라. 아주.

“어. 난 그 딴 거 없어.”

저거 음악 하는 놈 맞나.

선재는 눈을 감았다.

첫사랑에… 짝사랑에.

자존심은 무슨.

머리가 점점 복잡해진다.

어제까지만 해도 아무런 희망 없는 지독한 짝사랑인가 싶었는데, 아까 솔이를 구해주면서 너무 가까이에서 눈을 마주친 것이 화근이었다. 아무래도 하얗게 잿더미로 거의 끝날 것에다가 갑자기 산소공급을 해대며 불씨를 도로 지펴버린 것 같았다. 포기하는 게 맞는데, 인혁이 말이 백 번, 천 번 다 맞는데. 흔들리던 두 눈동자에서 이상함을 감지한 게 맞는 거라면 말야. 예전의 그 희한한 행동들과… 이상한 그런… 느낌이 똑같다면.

“야, 너 학교에서 자꾸 임솔 마주쳐서 마음 정리 더 못하는 것 같아, 어?”

“……”

“눈에서 멀어져야 마음에서도 멀어지지.”

그래. 맞아. 니 말이 다 맞다.

근데, 인혁아.

지금 그 말… 다 소용없어.

분명히 예전에… 내가 봤던 그때의 임솔이라고.

그때…

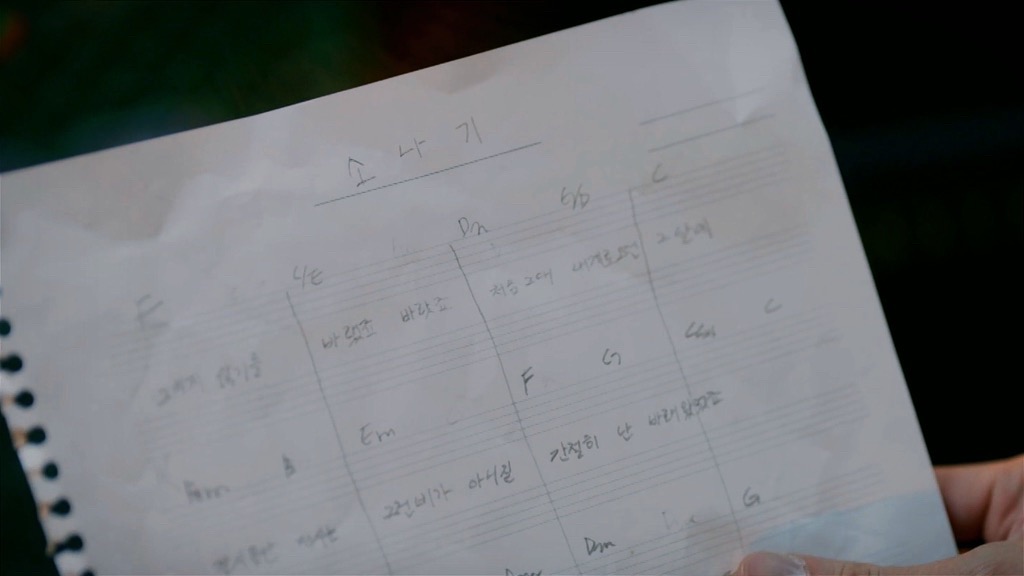

소나기 내렸던 그 날 오후에 만났던 임솔이었다고.

'소설' 카테고리의 다른 글

| 세상에서 가장 멋진 꽃사슴 (0) | 2025.03.27 |

|---|---|

| 선재 업고 튀어 9화, 선재적 작가 시점의 뒷 이야기 2 (0) | 2024.09.03 |